こんにちは、高山大知(@daichihandflute)です。

今日は、最近使い始めて気に入っているモニターアーム、ハーマンミラー「Flo モニターアーム」について書きたいと思います。

最近、MacBookをモニターに映像出力して使うことがかなり増えました。家の中では大きなモニターに繋いで作業をして、外に行く時には同じ内容を、同じ作業経過状態でそのまま持ち出せるのはやっぱり良いですね!

するとモニターを置いてあるデスクに座ることも増えたんですが、そこで気になってきたのがモニターに備え付けてあるスタンド(脚)でした。スタンドはデスク上で意外と場所を取っているし、作業中は常に目に入ってきてノイズになっていました。そしてモニターとスタンドが合わさるとかなり重たいので、モニターをちょっとだけ移動させたくてもかなり難しかったんですね。

そこで悩みを解決するべく導入したのがモニターアームです。僕が購入したHerman Miller(ハーマンミラー)の「Flo」モニターアームは、ブログ「トトノエ」で紹介されていたアイテム。価格は4万円くらいするので全く手が出ないなと思っていたんですが、1万円くらいの良い感じの中古を発見したことと、トトノエの記事の写真が印象に残っていたので、思い切って購入しました。

届いて設置してからというもの、機能的にもデザイン的にも気に入ったので、僕のブログでも紹介したいと思います。

YouTubeでも紹介しているので、動画がいい方はこちらもどうぞ!

モニターを浮遊させる、細身のアーム

このモニターの裏にある白いアームが、ハーマンミラーの「Flo(フロー) モニターアーム」です。

耐荷重は9kgまでなので、大きくて重たいモニターにはちょっと心許ないようなんですが、僕が使っているJAPANNEXTのモニターなら4~5kgくらいなので全然問題ありません。

4~5kgといっても、モニターは手で持つとやっぱり重たいモノ。それをこの細身のアームが支えて浮遊させているところが、いつ見ても不思議な感じです!

僕の部屋の真っ白の壁やデスクの色、キーボードとも合うような、すっきりしたミニマルな雰囲気ですね。

実際にはこうしてほとんど隠れてしまうので、元々抑えられていた存在感がさらに無くなる感じです。

Flo モニターアームの付属品

ここで付属品を簡単に紹介。

右から、モニターアーム本体、ケーブルクリップ、モニター接続用プレートとネジ4本、クランプ類。

中古品は必要なパーツが欠けていたりするので注意が必要です。僕も購入するときはよく確かめて選びました。

付属していたネジは、青色の緩み剤がついていました。モニターアームって結構動かすのものなので、ネジが緩んできて外れたら大事故に繋がるかもしれませんよね。こうしてネジ緩み剤がついていると安心出来ます。

クランプは、ネジの先に丸いプレートを挟んで、六角レンチで締める構造。取り付けにも取り外しにも工具が必要になってくるので、いつでも使えるところに工具を置いておきたいところですね。

2本のアームと特徴的なDリングでモニターを浮かせる

モニターアームの良いところは、モニターが浮くことだけじゃなくて、配置の自由度が上がることです。

「Flo」はクランプの根本から回転するアーム、回転・上下に可動するアーム、そしてモニターを支えている上下左右可動が可能なDリング、これらによってモニターを好きに動かせます。

アームを伸ばすことで自分から見て左側に移動させたり…

逆に右側に移動させることも出来ます。それに上下の移動を組み合わせることが出来るので、他のモニターを置いたり、自分の姿勢に合わせてモニターの向きを変えることが出来るのが良いですね。

この特徴的なDリング。モニターを支えているだけではなくて、モニターの向きを左右に振ったり、上下の向き(チルト)を調整する機能まで備えています。このパーツだけ削り出しの鉄っぽいものになっているので、機能性だけじゃなくて見た目にも一役買っています。

モニターを低くしている時はちょっと上側に傾け、自分が見やすいように調整できます。

モニターを高くした場合、かなり下に向けることも可能。

リクライニングできるチェアでくつろぎながら見る時にかなり役立ちそうな気がします。

またモニターに取り付けているプレートには、Dリングと接続するアタッチメントしての機能だけではなく、回転機能も付いています。

それによってモニターを縦配置にすることも出来ます。

ロック機構などもなく、アームの可動と同じようにかなりスムーズに動きますね。

微調整が簡単

僕にとって、これらのアームの可動性で助かっているのが、前後の動きです。

まず、これは後ろまで下げた状態。

そして少し前に出した状態。

僕の場合、自分のスタイルや目の調子によって、モニターを前後に移動させたいときがかなりあります。モニターは27インチでそこまで大きい方ではないので、たまに細かい部分が見えづらかったりするんです。そういう時に少し前に持って来れると、かなり見やすくなるので助かるんですよね。これは付属のスタンドだと、モニター自体が重たいこともあって難しい動きです。

前後はかなり微妙な差ですが、アーム自体を動かせる幅が大きいので、微調整もしやすくなっていると思います。

デスク上を広く使える

付属のスタンドを使っている時と比べて、はるかにデスク上が広くなりました。

クランプ自体が丸くて小さいので、必要な面積はかなり減りました。普段の作業でもほとんど目に入らないので、作業時のノイズも減っています。

良いところはそれだけじゃなく、デスク上を掃除しやすくもなりました。

付属のスタンドだったときは、スタンドをよけて掃除したり、モニターを動かしたりする必要があったんですが、何度か書いているのと同じように、重たいので難しかったんですよね。

「Flo」の場合、クランプの面積が小さいことと、モニターを簡単によけられることで、デスクの掃除がとても簡単になりました。僕のデスク上にモノが少ないというのもありますが、キーボードとかマウスくらいなら、ひょいと動かすだけですぐ掃除が出来てしまいます。(MacBookもあるけど)

ケーブルを垂らさない機能

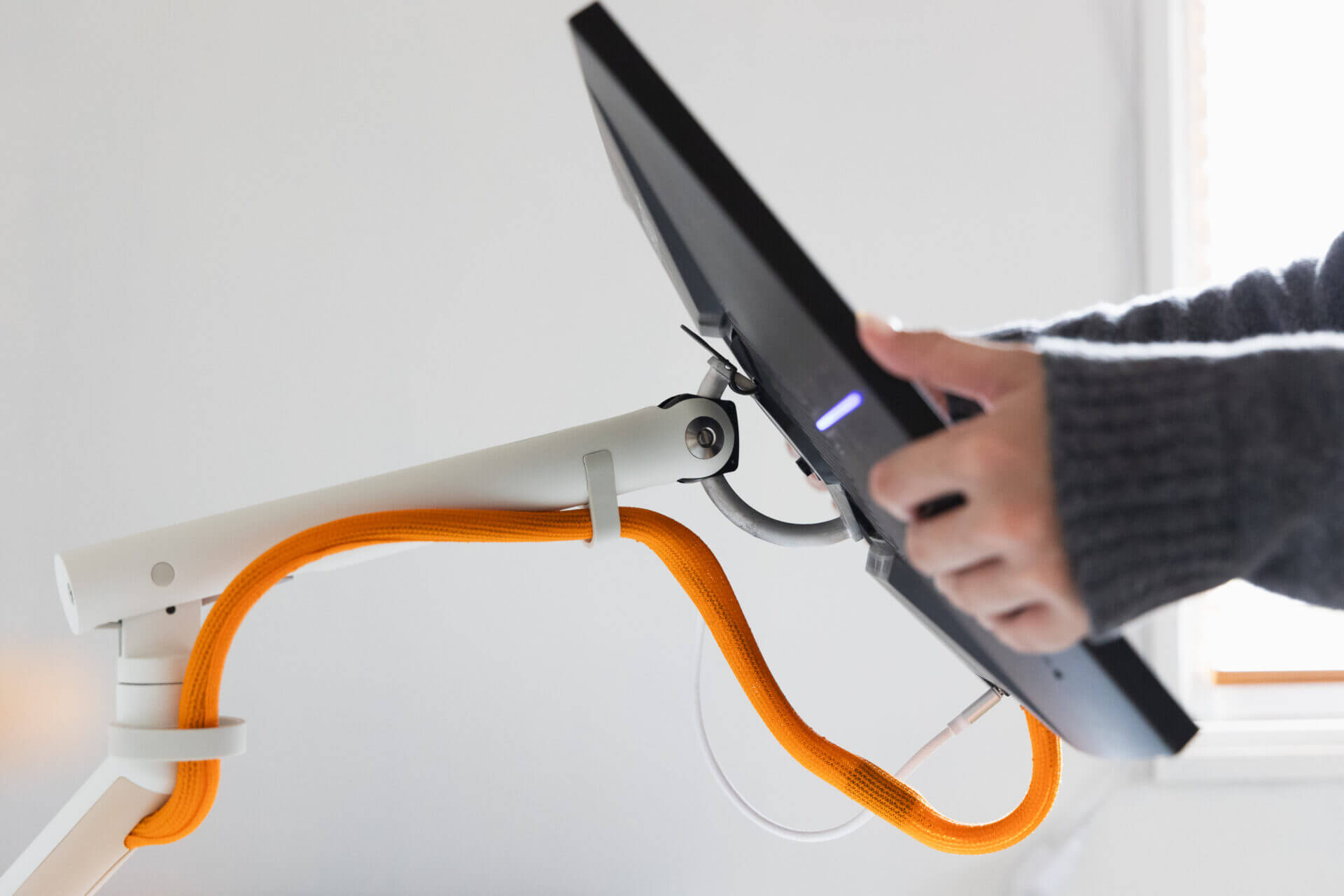

「Flo」にはケーブルを留めておく機能もあります。

これはモニター付近の、ケーブルを引っ掛けるクリップ。

アームとアームの境目にある、取り外し可能なクリップ。

そしてクランプに繋がっているアームには、ケーブルを隠すカバーも付いています。

(中古だからか、元々グレーだったカバーがベージュ系に変色している)

アームにはスプリングが内蔵されていて、かつそれ自体が細身なので、ケーブルを完全に中に隠すことは出来ません。しかしケーブルをアームについている各クリップでまとめたりするだけでもケーブルが垂れなくなるので、見た目がかなり良くなるんですよね。

僕の場合は、ドケットストアで販売されている「SLEEVE」というオレンジ色のケーブル保護チューブを使ってまとめています。ケーブルがまとまるだけではなくて、見た目も一色に整うし、アームの白色とチューブのオレンジ色の意外な組み合わせが結構良くて気に入っています。

ケーブル保護チューブ「SLEEVE」はブログ記事や動画にもしているので、こちらも見てもらえると嬉しいです。

▶︎モニターに繋いだケーブルを、オレンジのケーブルチューブ「SLEEVE」で“見せる配線”に。 | signature – シグネチャー

気になっているところ

中古だからか、アームが固めになっている

僕は「Flo」を中古で購入しているんですが、アームの可動が少し固めなのがひとつ悩みですね。

クランプの根本部分や上下の移動は全く問題ないんですが、アームとアームの境目がかなり固いんですよね。ほとんどの部分は六角レンチなどで固さを調整することが出来るんですが、おそらくアームとアームの境目は調整することが出来ないんじゃないかと思います(もしあったら知りたい!)。

普段はあまり困らないんですが、アームを伸ばして動かすような時には、モニターだけじゃなくてアーム自体を手で動かさないといけない感じになっています。

ネットで中古品を購入する場合、見た目の傷や付属品の欠品を確認することはしやすいですが、可動の柔らかさなどの確認はなかなか難しいと思います。価格はかなり抑えることは出来たんですが、もしこのブログを見ていて検討している方は、その点に留意していた方がいいと思います。

スプリングの固さ調整は、低め特化か高め特化か

どういうことかと説明するには、アームの仕組みを説明しておかないといけません。

「Flo モニターアーム」は、スプリングの固さを調整してモニターの重さとバランスを取ることで支える仕組みになっています。アームには今のスプリングの強さが分かる細い窓がついていて、数字と緑のマーカーで分かるようになっています。

六角レンチで締めたり緩めたりして調整するんですが、スプリングの固さが強すぎると、モニターが一番下まで下がらなくなるんですよね。スプリングを緩めるとデスクに付くまでモニターを下げることが出来るんですが、今度は一番高いところで維持できず、ちょっと下がってしまうようになります。

僕はモニターを低めにして使うことが多いのでスプリングを緩めに調整しているんですが、逆にモニターを高く出来るようにスプリングを強くしていると、モニターをデスクに付くまで下げることは出来なくなる感じです。

チルトの動きに癖がある

モニターの上下可動は、モニターを支えているDリングが役割を担っています。

傾けられる角度自体は十分なんですが、Dリングに沿って動くようになっているので、力の入れ具合がちょっと特殊です。Dリング付近のネジや留めているボルトを固くしていたときはチルトの動かし方に慣れが必要だと感じたので、今は緩めて柔らかくして使っています。

まとめ

ハーマンミラー「Flo モニターアーム」についての話でした。

中古なので気になるところはありますが、付属のスタンドと比べてモニターの自由度やデスク上のすっきりさがかなり良くなりました。普段はモニターに隠れて見えない部分ではあるんですが、思い切って「Flo モニターアーム」にして良かったと思います。